Mercredi 22 novembre 1944

Sous/Groupement Minjonnet

Extrait de : « LECLERC LIBERE STRASBOURG – NOVEMBRE 1944 »

Numéro spécial

Editions HEIMDAL 1991

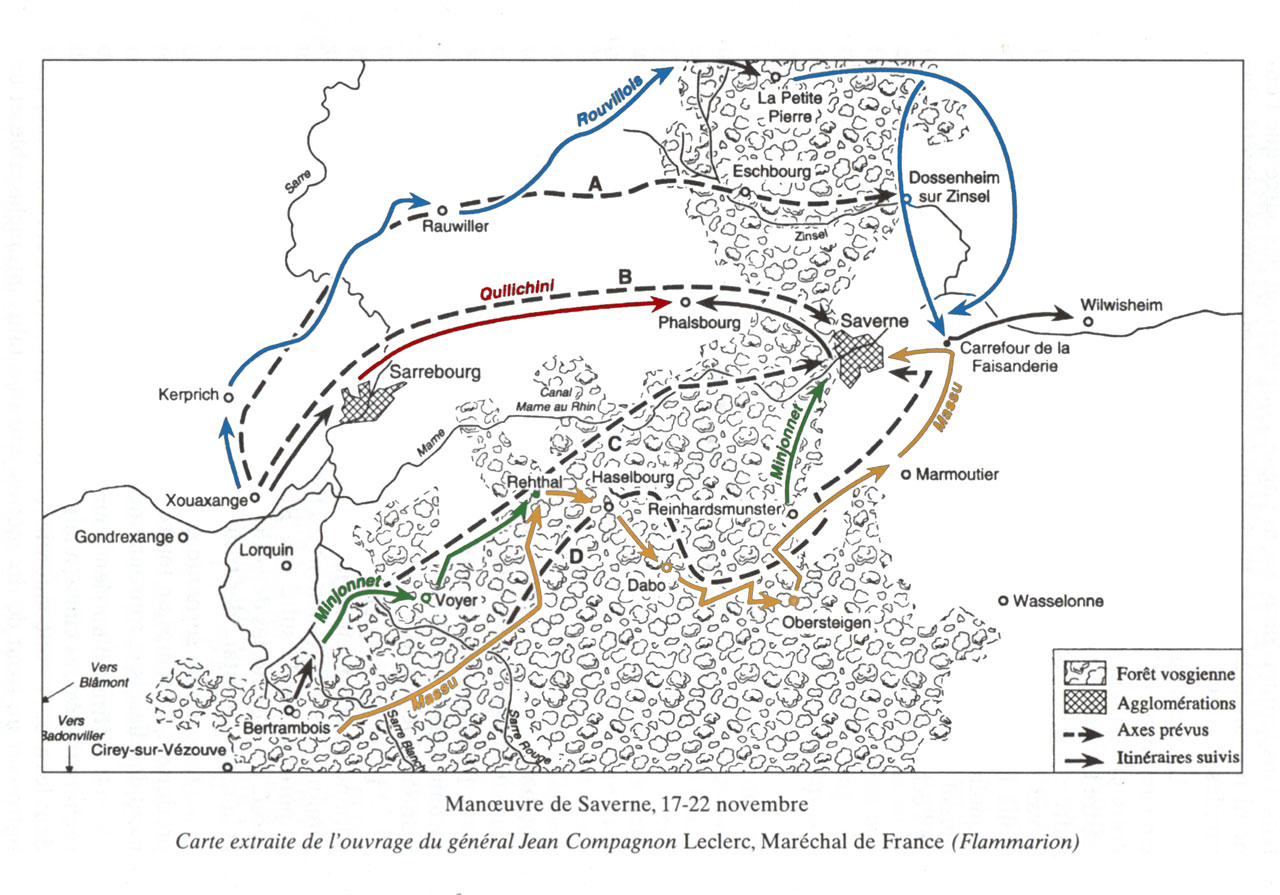

– Le sous-groupement Massu :

Après avoir passé Reinhardsmunster, sous les yeux du général Leclerc venu observer le bon déroulement de la manœuvre, Massu est ralenti par de nombreux abattis.

Une partie de la colonne est détournée derrière le sous-groupement Minjonnet puis rejoint son itinéraire par Saint-Gall.

A 12 h 40, le carrefour situé à trois kilomètres à l’est de Saverne est occupé.

Au début de cette manœuvre, le détachement Vandière déboite.

Par Furchhausen, Waldolwis-heim et la départementale 83, il s’embusque à la lisière du bois de la Faisanderie afin d’interdire à l’ennemi la départementale 421 qui mène à Strasbourg.

Alors qu’il se met en place, une colonne de voitures légères, précédée de motocyclistes débouche tous phares allumés. Elle est immédiatement arrêtée par le Sherman de tête. C’est un état-major au complet composé de cinq officiers supérieurs, huit capitaines et lieutenants, de secrétaires et de conducteurs qui se rendent sans résistance au détachement Vandière.

Pendant ce temps, le reste du sous-groupement continue sa progression.

A 13 h 30, toutes les crêtes dominant Saverne à l’est sont occupées.

Massu obtient alors liaison radio avec le sous-groupement Rouvillois du GTD qui vient de franchir les Vosges, au nord de Saverne par l’itinéraire de La Petite-Pierre.

Les mâchoires de la tenaille se referment lentement autour de Saverne…

A 14 h, Minjonnet ayant dégagé Saverne, Massu reçoit l’autorisation de nettoyer la ville.

A l’entrée de Saverne, les hommes de Massu capturent intacte une batterie de canons de 20 mm quadruples en position de tir dans un verger devant une brasserie. Puis ils se ruent à l’intérieur de la ville. Le nettoyage est pratiquement achevé à 15 h 15.

Les ponts de Saverne qui enjambent le canal de la Marne au Rhin sont pris intacts.

Les engagements sont courts et sporadiques. Le sous-groupement fait environ huit cents prisonniers et saisit les archives de l’état-major allemand entassées dans des fourgons attelées, à l’arrêt devant la Kommandantur.

Alors que la Résistance organise le retour de la ville dans la « légalité » française, Massu se retire dans les faubourgs est, prêt à démarrer vers Strasbourg. Le PC du sous-groupement s’installe pour la nuit à Schwenheim.

A 16 h, le colonel de Langlade, commandant le GTL rentre dans Saverne libérée.

Il est reçu à l’hôtel de ville au milieu d’une population particulièrement enthousiaste…

Groupement tactique « D » :

– Sous-groupement Quilichini :

Le 22 novembre, le sous-groupement Quilichini va tenter d’attaquer frontalement Phalsbourg qui continue à résister. Il ne jouera donc aucun rôle dans la prise de Saverne.

A 9 h 30, le détachement du capitaine Noël reçoit ainsi l’ordre d’envoyer une reconnaissance blindée sur Phalsbourg. Le lieutenant de Laprelle, avec trois chars et un groupe de soldats du RMT, se porte sur la crête qui domine la ville. Un duel s’engage avec un char Panther situé sur la nationale 61 au nord de Phalsbourg. Au cours de cet engagement, le char de tête, Bourg la Reine est touché. On peut encore le voir de nos jours à Mittel-bronn.

Pendant que des éléments de 44e DI s’installent à Mittelbronn pour relever le gros du sous-groupement, le détachement Py (anciennement Roussion) prend position à La Petite-Pierre pour tenir l’axe que le sous-groupement Rouvillois a libéré.

Le détachement Krebs rejoint Mittelbronn où il partage les positions désormais occupées par la 44e DI.

Phalsbourg ne tombera que le lendemain, 23 novembre, date à laquelle des éléments de 44e DI réussiront enfin à réduire cette poche et à faire leur jonction avec le sous-groupement Minjonnet venu de Saverne.

La résistance de Phalsbourg s’explique par le fait que le général Brùhn, commandant la 553e ID avait fait décrocher de la région de Blamont tous les éléments disponibles pour les placer dans cette ville afin de défendre l’accès à Saverne, sans se douter, bien sûr qu’il serait débordé par le nord et par le sud et pris à revers.

A noter ici, que le dégagement de l’axe Phalsbourg-Saverne était vital pour la suite des opérations de la 2e DB qui ne disposait que d’un fin cordon ombilical (route de Dabo et accessoirement route de La Petite-Pierre) pour assurer son ravitaillement en carburant et munitions.

– Sous-groupement Rouvillois :

Nous avions laissé le sous-groupement Rouvillois, la veille au soir à La Petite-Pierre.

Il s’apprêtait à reprendre sa progression malgré la présence signalée d’un barrage à un kilomètre et demie au-delà de La Petite-Pierre sur la départementale 7.

A 7 h 15, Rouvillois reçoit l’information selon laquelle la route est libre. Il lance aussitôt le peloton Bompart suivi du détachement Compagnon qui atteignent Weiterswiller sans encombre. En entrant dans ce village, deux canons de 88 mm tenant la crête, dominant Neuwiller-les-Saverne au nord-est, prennent à partie la tête de la colonne et touchent deux automitrailleuses.

Pour réduire cette résistance, Rouvillois donne ses ordres.

L’artillerie se déploiera vers Weiterswiller, le détachement Briot marchera sur Dettwiller au sud (sur la départementale 421) pour s’emparer du pont qui traverse le canal de la Marne au Rhin. Il utilisera l’itinéraire passant par Bouxwiller et Printzheim (départementale 232).

Le détachement Lenoir tournera la résistance allemande des environs de Neuwiller en passant par OberSoultzbach.

La compagnie Leroy se portera à Neuwiller à pied par les bois au nord-est du village…

Très vite, les menaces de débordément et les tirs très précis de l’artillerie mettent en fuite les servants des pièces allemandes.

A 9 h 30, les détachements Compagnon et Lenoir opèrent leur jonction à Neuwiller. Deux canons de 88 mm, quatre de 20 mm sont détruits et six prisonniers recueillis. Rouvillois donne alors l’ordre à Lenoir de continuer sa progression vers le sud et de s’emparer du pont sur le canal au sud de Steinbourg (sur la départementale 14).

Lenoir traverse Dossenheim et Steinbourg sans incidents. A la sortie de ce dernier village, il tombe sur une colonne hippomobile. Les conducteurs, surpris, tirent quelques coups de feu puis prennent la fuite. L’encombrement de la chaussée ralentit considérablement la progression.

Lenoir parvient finalement à s’emparer du pont intact. Il pousse en avant et, sur le carrefour situé au sud du terrain d’aviation (aérodrome actuel de Saverne Steinbourg, au nord du carrefour de la départementale 83 et de la nationale 421), il prend contact avec le capitaine de Vandière du sous-groupement Massu. La jonction est faite, Saverne est complètement contourné par l’est.

Pendant ce temps, Rouvillois lance le détachement Compagnon sur Saverne par la route longeant le canal.

Les Allemands, surpris, laissent cent-cinquante prisonniers.

Le commandant du sous-groupement se rend ensuite personnellement au carrefour est de Saverne où il prend contact avec le lieutenant-colonel Massu qui lui demande de replier ses éléments à l’est de la route Steinbourg / Waldowisheim (départementale 83).

Entre-temps, le détachement Briot atteint Dettwiller après avoir surpris des convois en plein déplacement à Bouxwiller et Printzheim.

Les Allemands, complètement surpris, sont pris de court et n’ont même pas le temps de refermer les barricades de troncs et de barbelés installées à l’entrée des villages.

A Dettwiller, Briot fait plus de trois cents prisonniers et détruit un important matériel.

A 14 h 30, Rouvillois prend contact avec le colonel de Lan-glade qui lui donne ses ordres pour le lendemain. Le sous-groupement passe en effet du GTD au GTL pour les commodités de l’opération décidée pour le 23 novembre.

A 15 h, le dispositif du sous-groupement est le suivant : le PC, les détachements Briot, Lenoir et Josse sont à Detwiller, les détachements Joubert et Compagnon à Steinbourg. Le reste de la journée, Rouvillois prépare pour le lendemain la charge qui doit le mener à Strasbourg.

Un civil, Robert Fleig, fournit au lieutenant-colonel d’importants renseignements. Venu de Brumath, il donne des éléments précis sur l’état des défenses allemandes situées sur l’axe Hochfelden-Brumath-Strasbourg (départementale 421). Jusqu’à Brumath, Fleig assure qu’il n’y a aucun obstacle.

A Brumath, il a remarqué une équipe occupée à miner les ponts.

A Vendenheim, il assure que les ponts ont déjà été minés. Enfin, aux abords immédiats de Strasbourg, à la hauteur du fort Foch, Fleig a observé que la ligne de défense continue n’était pas fortement occupée. La collaboration des civils s’avère précieuse et se poursuit dans l’après-midi.

A 15 h, le téléphoniste de Hochfelden annonce ainsi que le village, libre depuis le matin, vient d’être réoccupé.

Fleig propose à Rouvillois de partir à bicyclette à Hochfelden pour vérifier cette information.

De retour à 20 h, il annonce la présence d’un bouchon au carrefour de la route menant de Melsheim et de celle liant Saverne à Hochfelden, soit à mi-chemin entre Dettwiller et Hochfelden sur la départementale 421.

Muni de ces renseignements, Rouvillois donne ses ordres pour le lendemain.

Le détachement Lenoir, en tête, devra effectuer un premier bond jusqu’à Waltenheim (est de Hochfelden) dont il s’emparera des ponts. Le gros du sous-groupement suivra ensuite avec ordre de ne pas dépasser Mommenheim (trois kilomètres à l’est de Hochfelden sur la départementale 421) sans ordre. Le détachement Joubert se voit chargé de prévoir un camion de récupération allemand et un corps franc destinés, le cas échéant, une fois arrivé à Strasbourg, à passer le Rhin par surprise sur le pont de Kehl, au milieu des Allemands en fuite.

A la nuit tombante, les détachements Compagnon et Joubert se placent à Wilwisheim, prêts à démarrer le lendemain…

– Sous-groupement Didelot :

Le sous-groupement Didelot qui avait reçu l’ordre, le 21 au soir, de participer à la prise de Saverne avec le sous-groupement Rouvillois est finalement gardé en second échelon. Il reçoit une nouvelle mission : garder l’axe A sur la portion Petersbach/ Weiterswiller afin d’assurer la sécurité du ravitaillement du sous-groupement Rouvillois.

A 9 h 20, le détachement Bonnet part en tête de Siewiller pour s’établir à La Petite-Pierre d’où il pousse dans la matinée des reconnaissances vers le nord et vers le sud. Il place dans le même temps un bouchon à un kilomètre et demi à l’est de La Petite-Pierre.

Derrière lui, le détachement Gaudet part à 9 h 30 de Schal-bach, il dépasse le détachement Bonnet et se porte au carrefour de la cote 252 d’où il envoie des reconnaissances vers Sparbach et Erchartswiller (au nord de la départementale 7). Il se porte ensuite à Weiterswiller qu’il occupe. Il reconnaît ensuite en direction de Weinbourg et d’Obersoultzbach.

A 10 h, le PC du sous-groupement est à La Petite-Pierre. Les Allemands n’ont pas totalement disparu de la zone puisqu’à 10 h 30, quelques chars allemands sont signalés au sud de l’axe et à 11 h 30 dans la zone nord de Petersbach.

Extrait de » La Libération de Strasbourg »

Jacques GRANIER – Georges FOESSEL – Alphonse IRJUD

La Nuée Bleue – 1994

DIGNES DES PRESTIGIEUX CUIRASSIERS DE REICHSHOFFEN

Le lendemain, les chars de tête du 12e régiment de cuirassiers de Rouvillois tournent large, en accord avec Leclerc, et, par Siewiller et Petersbach, se présentent devant La Petite Pierre à peine retardés en cours de route. C’est partout la même surprise chez l’ennemi, incapable d’abattre dans sa retraite autant de kilomètres que les chars Sherman de la DB.

Rouvillois, ce cavalier sportif, est à son aise dans cette irrésistible chevauchée à travers le moutonnement des paysages lorrains et des Vosges du nord. Leclerc n’ignore rien de ses qualités dont il sait qu’elles vont lui être précieuses pour prendre de vitesse l’ennemi.

Aussi, dès le 16 novembre à Baccarat, lui a-t-il confié, avant de lancer les groupements de sa division blindée à l’attaque des doubles défenses ennemies établies à grand renfort de main-d’œuvre de la « guerre totale » dans le massif vosgien — les Vogesenstellung —, des escadrons de cavalerie blindée qui ne cessent de s’illustrer depuis la bataille de Normandie et leur audacieux déboulé sur Paris.

Le vibrant ordre du jour que Rouvillois adresse aussitôt à ses troupes sonne comme une charge.

« J’ai la joie, leur annonce-t-il, de prendre le commandement de notre 12e cuirassiers que beaucoup d’entre vous et moi avons fait renaître sur la terre d’Afrique. Depuis, j’ai combattu à la tête de chacun de vos escadrons, je dirai même auprès de chacun d’entre vous.

Je connais votre allant et je sais l’admiration que nous suscitons ; elle est due au culte vivifiant de nos héros dont nous sommes prêts à suivre l’exemple, au respect de nos traditions qui se traduisent chaque jour par la bonne humeur dans les situations les plus difficiles, par le souci de la tenue malgré la boue et le froid. » Nous sommes dignes des prestigieux cuirassiers de Reichshoffen et de Morsbronn. Nous attendons avec impatience que sonne l’heure de la charge sur le plateau lorrain et la plaine d’Alsace. Nous savons les diffcultes qui nous attendent, mais nous surprendrons l’ennemi par notre audace. Qu’importe notre vie pourvu que notre étendard flotte sur les bords du Rhin et que vive la France.»

Voilà maintenant Rouvillois sur les arrières de deux unités allemandes qui refluent en désordre depuis Morhange devant le XIIe corps américain : les 361e Volksgrenadiere et 111e Panzer. Le commandement allemand essaie vainement de les rameuter.

A 16 h, Rouvillois arrive à Petersbach, ce gros bourg bâti sur une croupe, qui commande le passage de La Petite Pierre. Il est digne et raide comme à l’accoutumée. Son œil brille derrière ses lunettes. Il a enfin reçu du carburant et les pleins sont faits. Il accoste le capitaine de vaisseau Josse et l’interroge:

— Avez-vous fait hisser les couleurs ? Josse est confus. Il a oublié.

Rouvillois ordonne :

— Faites-les monter tout de suite, pendant que je donne les ordres pour poursuivre la progression.

Bientôt, devant une foule respectueuse, les couleurs nationales montent au mât et les notes graves de la sonnerie A l’étendard, jouée par l’adju-dant-chef Caille, se répercutent dans la grisaille.

Du haut de la fenêtre de la mairie, Frédéric Zillinger, le maire français d’avant 1940, qui a préservé de son mieux ses administrés des exactions nazies, tente de prononcer un discours :

« Chers compatriotes, dit-il, voici nos libérateurs ! Nous les avons attendus pendant plus de quatre ans, mais sans jamais désespérer. Enfin ce jour est arrivé. Les voilà et nous revoilà français ! »

II ne peut en dire plus. Un sanglot monte dans sa gorge et sa voix s’étrangle. Il s’efforce encore d’ajouter : « Vive la France ! » mais il ne peut y parvenir tout à fait et, sans honte ni retenue tant sa joie est immense, il laisse couler ses larmes et sanglote comme un enfant.

Le général Bruhn, ce rescapé de la pitoyable boucherie de Stalingrad qui sonna le glas des armées du Reich sur le front de l’Est, commande à Saverne la 553e division d’infanterie allemande. Quelques jours plus tôt, après la victoire de la 2e DB à Baccarat, il a cru bon d’ajouter ce commentaire en conclusion de son rapport: «Les Français sont incapables d’exploiter leur succès. »

Le patron de la 2e DB, celui que ses proches appellent malicieusement « le Père la Canne » va lui faire payer cher ce manque de jugement. Et avec quelle audace ! « Elle s’apparente aux plus belles chevauchées de l’Empire », déclarera le général de Gaulle un mois plus tard lorsqu’il se rendra dans cette Alsace redevenue française et qu’il avait si tristement quittée dans la défaite de la campagne de France après des mois d’hiver passés à préparer son unité blindée dans le village de Wangenbourg, sur cet axe précisément qui verra passer les chars de Leclerc entre Dabo et Wasselonne. Bruhn va être attaqué de face, par le nord, par le sud et surtout de revers. Les 21 et 22 septembre, la tenaille s’est refermée sur ses troupes.

A Saverne, les habitants ne sont pas plus rassurés que le général Bruhn. Il se murmure que les Allemands vont faire sauter les ponts, différents édifices et même des pâtés entiers de maisons. Trois patriotes, Sigrist, Masseran et Daehn, sollicités par l’abbé Becker, tentent une démarche auprès du général allemand pour le faire revenir sur Saverne est libéré par surprise en venant de l’est et du sud au matin du 22 novembre.

Bruhn au même moment se prépare à sauter dans une voiture. Il accueille poliment ses visiteurs, les écoute plaider la cause de la population mais ne se laisse pas fléchir sa décision.

— J’ai ordre de défendre chaque mètre de terrain et chaque village, répond-il. Je défendrai le vôtre par tous les moyens.

Il se tourne vers un de ses officiers et l’interroge :

— Disposez-vous d’explosifs pour faire sauter les ponts ?

— Hélas ! mon général, rétorque l’officier. Nous en sommes totalement dépourvus. Nous en attendons.

— Dans ce cas, rétorque le général, arrosez d’essence le pont du canal. Il est en bois. Vous y mettrez le feu.

— Mon général, je crains que nous n’y parvenions pas avec cette pluie qui n’arrête pas de tomber.

Bruhn lève les bras en signe d’impuissance, congédie la délégation saver-noise, monte dans sa voiture suivi par son état-major et fait route vers le col de Saverne. Il ignore à ce moment qu’il a déjà perdu le commandement de sa division.

Le sous-groupement Minjonnet, rasant la montagne, se glisse au pied des Vosges; les forces de Massu s’élancent à leur tour et abordent Saverne par l’est. Il est 14 h 15. A la même minute, les chars de Rouvillois débouchent au nord. La tenaille s’est refermée. « A croire que nous nous étions chronométrés », dira plus tard Massu. Les Allemands sont tellement surpris qu’ils disparaissent dans les caves et dans les jardins.

L’aspirant Bastolet voit tout à coup deux belles voitures lui filer sous le nez. Sans hésiter il lance sa jeep à leur poursuite. Une Jeep mitrailleuse le suit. Les Allemands les prennent pour cible, mais les tirs sont mal ajustés.Bastolet riposte coup pour coup sans oublier de placer des rafales sur les deux voitures dont les occupants ripostent à leur tour. C’est du plus pur film américain. Il défile maintenant au milieu des troupes allemandes et fait une belle démonstration de l’audace française et du matériel américain. Au bout d’un kilomètre, la première voiture s’arrête, les pneus creuvés. La seconde fait de même et les passagers des deux véhicules se rendent. Bastolet contemple ses prisonniers avec satisfaction. Lui, simple aspirant, s’envoie une brochette d’officiers supérieurs. Il s’agit maintenant de repasser au milieu des troupes allemandes. C’est délicat, car on ne gagne pas à tous les coups, mais Bastolet n’hésite pas. Malgré leurs vives protestations, il fait asseoir les prisonniers sur les capots des deux Jeep. Saine précaution. C’est dans cet équipage que le général Bruhn et son état-major défilent au milieu de leurs troupes respectueuses et… impuissantes.

Bruhn se dirigeait vers le col de Saverne pour s’assurer de la solidité de ses lignes de défense et le voilà mortifié, humilié, ridiculisé même devant ses troupes et, comble d’infortune, conduit en direction de Strasbourg. C’est à ne plus rien y comprendre.

Leclerc, lui, est arrivé en Alsace sur les talons de ses chars. Il a installé son PC dans la gentilhommière de Birkenwald où, tout jeune, venait chasser le futur père Charles de Foucauld. Curieuse mais symbolique rencontre entre deux personnages de légende.

L’un, né à Strasbourg, deviendra Termite du Sahara où il sera assassiné. L’autre qui en arrive est à la veille de son entrée triomphale dans Strasbourg, mais c’est aussi en plein Sahara qu’il rencontrera la mort. Tragiques et similaires destins. A grands renforts de moulinets de son inséparable canne, Leclerc stimule ses officiers et fait activer les opérations. – Allez ! Allez ! Plus vite ! Encore plus vite !

A Saverne, aller plus vite est impossible.

Les forces de Massu y matent toute résistance et capturent huit cents prisonniers dans les rues, cependant que l’abbé Becker et un groupe d’ouvriers municipaux grimpent dans le clocher de l’église et sonnent les cloches à toute volée. Parmi les véhicules blindés qui ont dégringolé des Vosges par la descente du château du Haut-Barr, il en est un qui se sent particulièrement à l’aise dans les rues de la ville. Il arrive en vrombissant sur la place des Dragons, s’engage dans la rue des Eglises, fonce en direction de la rue Dagobert-Fischer et se présente devant le château des Rohan. L’équipage y cueille au passage un groupe d’Allemands qui tente plutôt de fuir et de se cacher que de combattre. Le blindé se dirige ensuite vers l’avenue du Colonel-Abut et s’immobilise devant un immeuble.

Un homme saute à terre et frappe à la porte d’entrée.

— Herein ! (Entrez), répond une voix à l’intérieur.

L’homme pousse la porte. Une silhouette se dessine dans le couloir. C’est Henri Held, le propriétaire. Quelques secondes passent. Les deux hommes sont maintenant face à face et Henri Held se demande avec inquiétude quelles peuvent bien être les intentions de ce militaire casqué et en tenue de combat.

Le soldat reste là muet et immobile, puis, tout doucement, lève sa main droite et enlève son casque.

— Et comme ça, Henri ! Tu me reconnais, maintenant?

— Ah ! Ça alors, s’exclame Henri Held. Pas possible, c’est toi, Ernest? Nous ne pensions jamais plus te revoir !

C’est bien Ernest Held et les deux frères tombent dans les bras l’un de l’autre. Ernest faisait partie d’une filière de passeurs. Il avait dû s’enfuir, la Gestapo à ses trousses, et, par l’Espagne, avait rejoint Leclerc en Afrique du Nord. Depuis 1942, sa famille était sans nouvelles de lui. Les effusions sont courtes. Ernest regrimpe sur son char qui fonce en direction du col de Saverne.

Le col, c’est la mission du groupe Minjonnet.

Face à Phalsbourg, Quilichini ne cesse de faire front, mais la résistance est sérieuse. Minjonnet lui vient à l’aide dans le dos de l’ennemi. Les abattis, préparés contre un adversaire venant de l’ouest, sous forme de charges explosives autour des troncs, ne jouent pas, la surprise aidant, contre des forces blindées surgissant depuis l’Est. La place forte de Phalsbourg est ainsi enlevée après quatre heures de combats, pendant lesquelles huit canons de 88 seront détruits et deux compagnies d’infanterie anéanties. La route du col de Saverne est ouverte. Les Américains, stoppés depuis deux jours, pourront s’engouffrer à leur tour vers l’Alsace.

Le général Bruhn n’a pas eu le loisir d’assister, impuissant et honteux, à la débâcle de sa 553e division d’infanterie. Vaincu et déshonoré, il est véhiculé par une Jeep qui le conduit entre Saverne et Singrist. Ses traits sont tirés mais peu à peu son visage se détend. En traversant Marmoutier, il esquisse même un sourire. L’officier qui l’accompagne lui en fait demander la raison par l’interprète.

— Je crains pour vous, répond le général, que vous ne commettiez une erreur de parcours. Sans doute connaissez-vous mal la région. Je vois que vous me conduisez vers Strasbourg.

— Soyez sans inquiétude, rétorque l’officier en embellissant le programme, nous venons aussi de prendre Strasbourg.

Bruhn ressombre dans son hébétude. Il n’a décidément pas encore compris. A Birkenwald, où il est conduit, Leclerc l’interroge en présence du Colmarien Alfred Betz, du 2e bureau de la division qui va lui servir d’interprète.

Bruhn énumère ses campagnes et ses six blessures. Il revient de Russie où il s’est difficilement sorti d’un encerclement en Crimée. Droit et ganté, le général vaincu est sanglé dans un long manteau de cuir alors que Leclerc porte son habituelle tenue de combat et ses guêtres anglaises qu’il ne quitte jamais.

— «Non, tout n’est pas encore perdu », prétend Bruhn qui pense à l’offensive de von Rundstedt dont il connaît le secret mais qu’il ne révélera qu’un peu plus tard aux Américains.

« Bruhn ne nous apprend rien sur sa division, car nous la connaissons mieux que lui, raconte Alfred Betz. Nous lui apprenons même qu’un de ses colonels qu’il croyait mort est également notre prisonnier. Nous n’avons aucune chambre pour le loger comme il conviendrait à son rang. Nous lui donnons des couvertures et l’enfermons sous l’escalier dans un réduit rempli de balais et de serpillières. Il y pénètre et se met à pleurer, avant même que la porte ne se referme sur lui. » — C’est la deuxième fois dans ma vie d’homme, avoue-t-il. » Leclerc, qui n’est pourtant guère expansif avec ses officiers, me prend alors par le bras et me dit : » — Et alors, Betz, vous êtes content? Demain nous allons à Strasbourg. » Heureux, je le suis, mais lui rayonne. Ce 22 novembre au soir, à Birkenwald, nous fêtons ce triomphal succès et par la même occasion son propre anniversaire. »

COMPLIMENTS AMÉRICAINS

Le même soir, le général Patch, commandant la VIIe armée américaine dont fait partie la 2e DB, lui décerne des louanges dans un ordre du jour vibrant d’enthousiasme et de fierté :

« Dépassant les deux divisions américaines, vous avez inauguré une série d’avances étincelantes qui vous ont menés en deux jours à plus de cin-quante kilomètres à travers des positions ennemies fortement défendues. Une de vos colonnes blindées, par une manœuvre brillante et d’une audace remarquable, a anéanti les principales organisations défensives ennemies à l’ouest de Phalsbourg, déroutant complètement les forces adverses qui-protégeaient le col d’Alsace, au nord. Au sud, vous plongiez avec une force irrésistible à travers les positions défensives vitales de l’ennemi ; protégeant les abords sud du col de Saverne, vous perciez les Vosges près de Dabo et débouchiez dans la plaine d’Alsace au sud de Saverne.

La conséquence de toutes ces opérations fut la complète dissolution des forces ennemies qui protégeaient la trouée de Saverne.

Les magnifiques résultats de cette attaque prouvent une mise sur pied remarquable et une connaissance parfaite de la tactique blindée. Ceci n’aurait jamais été possible sans l’art consommé de votre chef et l’entraînement et la discipline de la division tout entière.

C’est un honneur d’avoir sous mon commandement une division alliée composée de tels soldats. Je suis fier de vous avoir avec moi dans la lutte pour la libération de la France et la poursuite de l’ennemi. »

22 novembre encore. Un officier du 2e bureau du groupement Langlade s’arrête à Obersteigen et pénètre dans le restaurant Bellevue. C’est un Strasbourgeois. Il s’appelle Edgard Braun. La présence d’une cabine téléphonique frappe son regard. Une idée folle germe dans son esprit. Ce sera un trait de génie auquel des centaines de personnes devront la vie. « Ce serait une chance extraordinaire que l’appareil fonctionne », se dit-il. Il décroche le combiné. Une tonalité lui répond. Il fonctionne. A l’autre bout du fil, une voix interroge en allemand. C’est Rubiné, le directeur des postes de Wasselonne.

— Voilà, explique Braun en français. Les Allemands sont tournés. Nous sommes en Alsace. J’ai besoin de renseignements. Pouvez-vous me les fournir?

Rubiné, surpris, se montre récalcitrant. Braun reprend la question en alsacien. Son interlocuteur réfléchit et se décide enfin.

— D’accord, je suis à votre disposition. Braun apprend ainsi la position de toutes les petites unités allemandes dans les villages du secteur et, toujours grâce à Rubiné, il entre en contact avec tous les officiers qui commandent ces groupes armés.

En allemand cette fois. Il leur donne des ordres de la part de tel ou de tel officier supérieur déjà entre les mains des Français et dont il a les noms. Il parvient de la sorte à diriger les colonnes vers des carrefours où elles se font prendre dans des embuscades. — Ces unités auraient pu nous causer beaucoup de pertes et retarder notre marche, assure Braun. Grâce à ce subterfuge, nous capturons des centaines et des centaines de soldats sans tirer un coup de feu.

Aussi, dans la plaine d’Alsace, s’élargit peu à peu le cône d’avalanche de ce torrent de chars descendus du Dabo. Leclerc pourrait à ce moment lancer ses chars sur Strasbourg. C’est tentant d’arriver dans la ville le 22 novembre comme y sont entrés triomphalement les troupes françaises ce même jour de novembre en 1918, mais les réserves de carburant sont épuisées ou presque et les colonnes de ravitaillement passent difficilement sur les routes de montagne encombrées. Ce sera pour demain.

SAVERNE - INFOS