NOVEMBRE 1944.

Le 13 novembre, un jour bas sur une neige fraîche et molle qui alourdit encore le gras terrain de Lorraine, le XVe Corps passe à l’attaque.

La 3e Armée, au nord, a commencé depuis quatre jours son offensive, a dépassé Château-Salins.

Au sud, le VIe Corps et la 1ère Armée française démarreront à leur tour le 15, face aux Vosges et à la trouée de Belfort.

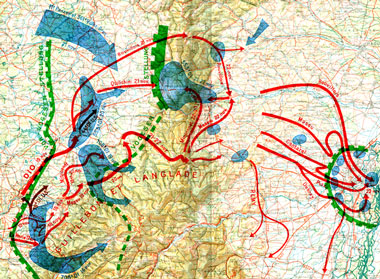

Le Corps doit remonter d’abord le couloir large de 20 kilomètres qui sépare les marais de Fénétrange des avancées du Donon, vers Sarrebourg. Puis il se rabattra à l’est, sur Saverne et l’Alsace. Il va se heurter à deux positions successives, que l’ennemi organise depuis septembre avec l’appoint de la main-d’œuvre locale et de 50.000 Alsaciens mis en travail forcé. La Vor-Vogesenstellung s’appuie sur les marais de Fénétrange et la Haute-Meurthe, dont est fortifiée la rive est dominant Raon-L’Etape et Saint-Dié, pour rejoindre au sud les contreforts de la Schlucht au-dessus de Gérardmer : ses points forts dans notre couloir sont Blamont, Ancerviller, Sainte-Pôle, Neufmaisons, qu’elle relie par des réseaux continus de tranchées et de fossés antichars fortement protégés par des mines. La Vogesenstellung barre la trouée de Saverne entre Mittelbronn et Phalsbourg, se raccroche par Hazelbourg, Trois-Fontaines au Donon, dont elle interdit les accès de la Sarre rouge et de la Sarre blanche. Plus au sud elle défend Saales, Sainte-Marie-aux-Mines, Le Bonhomme, la Schlucht.

Que l’ennemi ait eu pleine confiance dans ce double dispositif et soit resté à peu près sûr de tenir l’hiver sur les Vosges a été prouvé ultérieurement par les nombreux documents saisis à Saverne et à Strasbourg. Une autre preuve plus tragique a été donnée par la destruction totale et systématique de Saint-Dié et de Gérardmer; ces villes qui restaient au pied de ses défenses, il ne voulait pas, disait-il, les offrir en cantonnement aux Alliés : elles sont maintenant loin à l’arrière, dans une zone où ne s’arrête plus aucun convoi, témoins déserts d’une scientifique et inutile brutalité.

Les débuts de l’attaque sont durs : les points noirs de l’infanterie américaine sur la neige, au milieu des mines et sous le barrage d’artillerie, progressent lentement. La 79e Division d’infanterie, avec laquelle nous combattons côte à côte depuis Chaumont, poursuit cependant méthodiquement son effort que nous appuyons de nos feux : elle ouvre une brèche dans la position à Ancerviller, puis à Sainte-Pôle, pousse par Halloville vers Blamont, utilisant un seul chemin médiocre battu par l’artillerie. L’effort est étayé à gauche par la 44e Division d’infanterie. A droite, nos éléments légers vont essayer de lui donner un peu d’air.

Nos officiers sont en effet au milieu des leurs, guettant le moment où les blindés reprendront leurs droits.

Et si pour le moment il est hors de question d’engager des éléments importants, de petits groupes maniables peuvent tenter leur chance.

Dès le 15, Morel-Deville part donc avec un escadron d’A.M., renforcé de quelques chars et épaulé par une batterie d’artillerie.

De Halloville il se rabat sur Nonhigny; le 16, debout sous le feu au milieu de ses chars comme un cornac dans un troupeau d’éléphants, Kochanowsky, la badine à la main, force la défense si abruptement que le téléphone sonne encore quand ils arrivent au P.C.

Le curé de Domèvre, guide et interprète de l’équipe, inaugure alors la série des communications tendancieuses qui pour l’ennemi vont augmenter le mystère de cette corrida.

Pendant trois jours, dans toutes les directions, poussant au nord, au sud, à l’est, Morel-Deville va combattre seul dans une trouée entre deux forêts où l’ennemi s’accroche fort, menacer Parux, prendre Montreux, menacer Neuviller, prendre Parux et progresser finalement, lorsque les efforts faits parallèlement aux siens sur Frémonville et Badonviller auront suffisamment ébranlé l’ennemi, jusqu’à Cirey.

De La Horie, lui, essaie Badonviller. Le 16, à la tombée de la nuit, un petit détachement qui débouche de Sainte-Pôle se heurte à des antichars solidement établis à Saint-Maurice. Le 17 au jour, il repart. Saint-Maurice, probablement inquiété par la corrida Morel-Deville, s’est vidé dans la nuit. Le char de tête, Uskub, arrive à la lisière de la forêt sur la route droite qui mène à la ville : il observe en connaisseur le 88 boche qui l’attend, puis repart doucement et dès que les deux mires s’alignent c’est pour que Uskub mette au but en une fraction de seconde. Trois minutes après le détachement se bat au passage à niveau, pénètre dans les premières maisons, avertit de son succès La Horie, qui donne ordre de pousser et fait suivre par derrière tout ce qui peut. Pas encore grand’chose !… ce sont six chars et douze half-tracks qui s’installent sur la grande place, poussent jusqu’aux sorties, où l’ennemi essaie de s’accrocher, et collectent trois cents boches qui sortent de tous les coins. Plusieurs pièces antichars sont prises sans avoir tiré.

( ” La charge de Strasbourg” La 2e DB- Général Leclerc – En France – combats et combattants – 1945)

AUTOMNE HIVER 1944-1945 – PARCOURS – OPÉRATIONS de la 2e DB en ALSACE selon les Communes attachées à la Voie et leurs environs

( Repères kilométriques approximatifs )

(Extrait du Journal des Opérations de la Division)

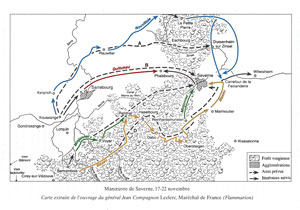

Attaquant le 17 novembre à Badonviller, la Division, par une série d’actions menées avec le maximum de vitesse et de hardiesse, traverse les Vosges dans la journée du 21, surprenant complètement et mettant en déroute un ennemi battu les 17 et 18 novembre sur sa position organisée des pré-Vosges.

Débouchant dans la plaine d’Alsace le 21 au soir, par une habile manœuvre, la Division enlève Saverne et sa trouée le 22 novembre.

Sans s’accorder un jour de repos, profitant du désarroi complet chez l’adversaire, elle s’élance le 23 au matin et s’engouffre dans Strasbourg quatre heures après, ayant couvert à coups de canons une distance de plus de 100 kilomètres en 6 jours.

Par sa charge intrépide, dissocie tout le système défensif ennemi dans le secteur des Vosges faisant plus de 12500 prisonniers, tuant plus de 2000 ennemis, détruisant ou capturant 16 Mark VI ou V, 23 Mark IV, 8 canons automoteurs, 800 half-tracks, 38 canons de 105 ou 150, 120 canons antichars de 88 ou 75 mm (chiffres en dessous de la vérité, étant donné la vitesse de l’attaque qui n’a pu permettre un recensement complet des pertes infligées à l’ennemi).